Autour d’une recherche sur les origines de FILOMENE, nous souhaitons ici nous faire l'écho des spécificités et des expertises développées par tout un pan de la recherche épidémiologique s'intéressant à la santé des enfants depuis de nombreuses années, en France et dans le monde, et souligner les particularités de la future cohorte.

Photo : Adobe Stock

En bref

- Une forte mobilisation autour de la santé des enfants depuis 40 ans a notamment donné naissance au concept des origines développementales de la santé et des maladies, ou DOHaD.

- Des cohortes de naissance ont vu le jour, notamment quatre d'entre-elles, liées à France Cohortes : EDEN, ELFE, EPIPAGE2 et MARIANNE.

- FILOMENE constitue une nouvelle cohorte couple-enfant d'ampleur, pour faire face aux grands défis de santé du 21e siècle.

- Les cohortes de naissance ont de nombreux enjeux méthodologiques spécifiques.

- FILOMENE s'appuie sur un écosystème de recherche dynamique et multidisciplinaire.

Une mobilisation forte autour de la santé des enfants

Depuis près de 40 ans, chercheurs, soignants et pouvoirs publics, en France comme à l’étranger, se mobilisent pour mieux comprendre les déterminants de la santé et du développement des enfants.[1] Ce mouvement a permis l’émergence de découvertes majeures et de nombreuses initiatives de recherche.

L'un des tournants déterminants a été l’hypothèse formulée par l’épidémiologiste britannique David Barker. Un faible poids de naissance entraîne un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires à l’âge adulte, car cela reflète souvent des conditions défavorables in utero, responsables d’une sous-nutrition fœtale[2].

La période prénatale constitue ainsi une « fenêtre de susceptibilité » où l’organisme en développement peut s’adapter à un environnement contraint, au prix de conséquences durables sur la santé. C’est ce que l’on appelle le programming métabolique ou nutritionnel.

Les travaux de Barker ont ouvert la voie à une réflexion plus large de la part d’une communauté scientifique multidisciplinaire : d’autres facteurs que la nutrition influencent-ils cette programmation ? D’autres périodes de la vie que la période fœtale sont-elles concernées ? Les effets précoces se limitent-ils seulement à la santé cardio-métabolique ?

Petit à petit, un nombre d’études toujours plus grand s’est intéressé à l’impact de l’environnement au sens large, aujourd’hui reconnu sous le concept d’exposome[3], sur les trajectoires de santé et de développement des individus tout au long de la vie, dans une approche dite « vie entière[4] ».

Un champ de recherche bien plus vaste s’est alors développé autour de la théorie ou concept des origines développementales de la santé et des maladies, ou DOHaD (Developmental Origins of Health and Diseases)[5], appelant, pour les épidémiologistes, la nécessité de monter des cohortes couple-enfant.

Naissance de cohortes couple-enfant en France

Les scientifiques comprennent qu’étudier la santé sur l’ensemble du cycle de vie — de la vie intra-utérine à l’âge adulte — est indispensable pour mieux comprendre l’histoire naturelle des maladies mais aussi les trajectoires de santé favorables, afin de mieux les promouvoir.

L’épidémiologie prend alors une place majeure au sein de ce champ de recherche grandissant, avec la mise en place des cohortes de naissance. Dès les années 1990, la nécessité de suivre les enfants dès la grossesse jusqu’à l’âge adulte s’impose. Et c’est ainsi que les cohortes se mettent à jouer un rôle structurant dans ce champ de la médecine et de la recherche périnatale et pédiatrique.

En France, sans les citer toutes, une dizaine de cohortes généralistes[6] telles qu’EDEN[7] ou ELFE[8], ainsi que des cohortes de populations spécifiques telles que EPIPAGE & EPIPAGE2[9], ou MARIANNE[10] sont ainsi créées, s’inscrivant dans cette belle dynamique internationale du début de notre 21e siècle et contribuant à répondre à de très nombreuses questions de recherche clé.

Nous reviendrons un peu plus loin sur ces quatre exemples de cohortes, choisies ici en raison de leurs liens avec l’infrastructure nationale de recherche France Cohortes.

Les cohortes, en général, peuvent répondre à des enjeux scientifiques d’ampleur dans la durée, car elles sont conçues comme des plateformes de recherche. Cela signifie qu’elles :

- génèrent des quantités de données et de prélèvements dont la valeur augmente avec le temps ;

- sont dynamiques, les questions de recherche et les données ou les prélèvements qu’elles permettent de générer évoluent régulièrement ;

- recueillent des données à l’échelle individuelle de nature très différente (cliniques, sociales, biologiques, génétiques, d’imagerie, …) ce qui permet de constituer des bases de données qui vont irriguer la recherche de multiples disciplines et/ou domaines de recherche (recherche biologique fondamentale ou appliquée, recherche en sciences sociales, recherche en santé) ;

- peuvent considérablement enrichir leurs données grâce à des appariements au Système National des Données de Santé (SNDS), aux bases environnementales ou d’autres nature ;

- sont des outils de recherche bénéficiant à de multiples acteurs bien au-delà des seuls acteurs ayant la charge du pilotage de la cohorte, avec donc un accès rendu possible à la communauté scientifique.

Focus sur 4 cohortes

Les premières cohortes en population générale créées l’ont été dans des territoires restreints. Pour exemple, la cohorte EDEN.

EDEN : une pionnière française à Nancy et à Poitiers

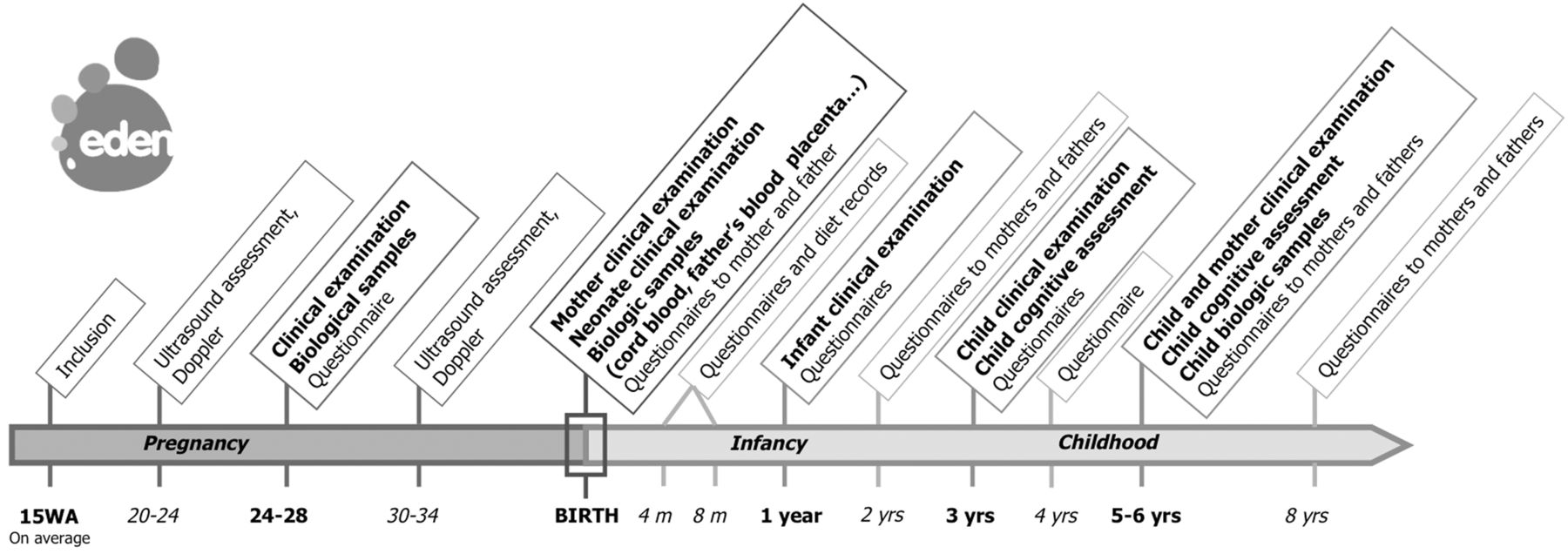

Lancée dans les années 2000, EDEN est l’une des premières cohortes couple-enfant généralistes en France. Elle vise à mieux comprendre comment les expositions précoces, notamment environnementales, mais aussi nutritionnelles et sociales, influencent la santé et le développement des enfants, s’inscrivant ainsi dans le cadre théorique de la DOHAD.

2 002 femmes enceintes ont été recrutées dans deux villes, Nancy et Poitiers, entre 2003 et 2006, et EDEN a suivi leurs enfants de la naissance à leurs 5 ans, puis à leurs 8 ans et à leursn10/13 ans. Âgés de 18/20 ans, les enfants font aujourd’hui l’objet d’un nouveau suivi.

Les axes d’EDEN portent notamment sur :

- L’impact de l’alimentation maternelle et postnatale précoce, sur la croissance, le développement cognitif et moteur, ou encore le risque d’asthme ou de surpoids ;

- Les effets des polluants, allergènes et toxiques sur la santé ;

- L’influence des facteurs socio-économiques et psycho-affectifs sur le développement.

Sans être tout à fait identique à EDEN, la cohorte ELFE, née en 2011, a pour vocation cette fois de couvrir tout le territoire métropolitain.

ELFE : une cohorte nationale tournée vers les sciences sociales

« Petite « grande » sœur d’EDEN », pour reprendre les termes d’Henri Leridon, ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance) est la première étude scientifique d’envergure nationale consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l’âge adulte.

Elle intègre une approche pluridisciplinaire inédite en combinant santé, environnement et sciences sociales.

Avec plus de 18 000 enfants suivis sur 20 ans (soit 1 naissance sur 50 en 2011), ELFE est l’une des plus grandes cohortes d’enfants au monde, qui explore :

- Le développement social : les effets du contexte de vie, du milieu scolaire, de la famille ou encore des parcours d’apprentissage sur la socialisation ;

- La santé : la croissance, l’alimentation, les inégalités sociales de santé, les expositions environnementales, le recours aux soins ;

- L’environnement : l’exposition aux agents chimiques, physiques ou biologiques dès la vie in utero.

Les nombreuses publications produites par les cohortes de naissances comme EDEN, ELFE, mais aussi EPIPAGE2 ont contribué à façonner des politiques publiques, telles que le programme de prévention des « 1000 premiers jours »[11].

Les cohortes généralistes n’ayant pas forcément les moyens de s’intéresser à des populations vulnérables spécifiques, des cohortes pédiatriques de populations à risques ont été lancées, telles que EPIPAGE & EPIPAGE2, puis MARIANNE.

EPIPAGE 2 : focus sur les prématurés

Lancée en 2011, EPIPAGE 2 prolonge l’étude EPIPAGE 1 (1997) et s’intéresse au devenir des enfants nés prématurément, dans toute la France. EPIPAGE2 est complémentaire à la cohorte ELFE en permettant de suivre de cette population vulnérable que sont les prématurés. [12]

En dépit des progrès accomplis, la période périnatale reste en effet critique pour la mère et l’enfant et un rapport récemment publié en Europe dresse un constat contrasté de la situation, y compris en France (voir ici). Les connaissances actuelles suggèrent que ces événements « visibles » se produisant pendant la grossesse, l’accouchement et les premiers jours de vie (pathologies de la grossesse, retard de croissance, prématurité, … ) vont influencer durablement la santé de la mère et de l’enfant.

Avec 5 600 enfants inclus, EPIPAGE 2 poursuit plusieurs objectifs :

- Comprendre les causes de la grande prématurité ;

- Évaluer l’impact des pratiques médicales sur le développement de ces enfants ;

- Identifier les besoins spécifiques de suivi et d’accompagnement ;

- Étudier leurs trajectoires de santé et de socialisation à long terme.

Face à l’évolution des pratiques obstétricales et à la meilleure survie des prématurés, cette cohorte fournit des données essentielles pour adapter les politiques de santé.

Un autre exemple de cohorte de populations à risques spécifiques est MARIANNE.

MARIANNE : focus sur l’autisme et le neurodéveloppement de l’enfant

Lancée en 2023 et considérée comme nécessitant un soutien prioritaire lors des assises de pédiatrie en 2024[13], MARIANNE est la première cohorte à s’intéresser au rôle conjugué des facteurs génétiques et environnementaux en période prénatale, dans la survenue de l’autisme ou de troubles du neurodéveloppement chez l’enfant.

La cohorte a recruté des familles participantes au sein de 6 régions françaises situées en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, en Normandie, en Nouvelle Aquitaines et en Occitanie, en s’appuyant sur des méthodes innovantes (la téléconsultation, notamment). La cohorte a vocation à étendre l’étude au niveau national avec un recrutement prévu de 2 000 enfants.

Grâce aux informations cliniques, biologiques et physico-chimiques recueillies auprès des enfants et leurs parents, les scientifiques vont cherchent à comprendre les liens de causalité existant entre les facteurs génétiques, environnementaux, et les troubles du spectre autistique.

La France possède donc une grande expérience de montage et de suivi de cohortes de naissance, grâce à des équipes de recherche réparties sur le territoire, et qui collaborent en réseau depuis de nombreuses années au niveau national et international.

Les cohortes créées depuis les années 2000 montrent cependant leurs limites, en raison de leur ancienneté ou de leur taille modeste. Les scientifiques constatent que l’environnement auquel nous sommes exposés, nos comportements, mais aussi l’incidence de certaines pathologies, notamment des pathologies pédiatriques rares, ne cessent d’évoluer. De nouveaux enjeux de santé-environnement chez l’enfant se posent, auxquelles des cohortes existantes ne pourront pas répondre entièrement. Les chercheurs ont donc pris l’initiative de créer une nouvelle cohorte pour tenter de répondre à ces défis et nourrir les politiques de prévention à l’attention des familles et des décideurs en santé publique.

FILOMENE, une réponse d’ampleur pour mieux faire face aux enjeux de santé publique de demain

La connaissance des déterminants précoces du devenir des enfants et adolescents est un enjeu majeur des prochaines années, pour améliorer les conditions d’entrée à l’âge adulte des nouvelles générations.

Aujourd’hui, avec l’augmentation du nombre d’enfants porteurs de troubles ou de maladies, l’évolution rapide de nos modes de vies, du climat, de notre environnement, des caractéristiques des femmes enceintes et des couples, mais aussi des pratiques médicales, de l’organisation des soins qui créent de nouvelles situations potentiellement à risque, les scientifiques font face à de nouveaux défis majeurs de santé publique.

Ces situations nécessitent d’être explorés à grande échelle.

Des individus porteurs de maladies aux origines multifactorielles dont les mécanismes sont mal compris et trop rares pour être étudiées dans les cohortes précédentes (diabètes de type1, maladies inflammatoires de l’intestin, etc.) méritent tout autant d’être suivis. Il est donc indispensable de progresser dans la compréhension des relations entre expositions pendant la grossesse, les situations périnatales graves et de la petite enfance, et le devenir ultérieur des personnes.

Cela constitue un programme de recherche où la compétition internationale est forte et nécessaire, et les comparaisons entre pays très informatives.

C’est dans ce contexte que la France, via le plan innovation santé 2030 – qui vise à renforcer la recherche biomédicale grâce au développement de nouvelles infrastructures de recherche en santé, soutient le lancement d’une nouvelle cohorte pédiatrique de grande ampleur.

En parallèle, les assises de pédiatrie qui se sont tenues en 2024[14] ont retenu parmi leurs objectifs prioritaires l’investissement dans des programmes de recherche ambitieux tels que cette cohorte.

La cohorte FILOMENE[15](pour France Investigation Longitudinale sur l’Observation des Maladies et l’ENvironnement dans l’Enfance) est en effet destiné à suivre au moins 100 000 enfants et leurs parents depuis la grossesse, dans toute la France.

Portée par l’épidémiologiste Barbara Heude (CRESS, Université Paris Cité, Inserm) et le pédiatre Pr Romain Basmaci (AP-HP), la cohorte vise à étudier comment l’environnement au sens large et les conditions de vie influencent la santé, tout en prenant en compte les vulnérabilités médicales identifiées précocement, telles que la prématurité ou le retard de croissance intra-utérin.

Son périmètre ne se limite pas à l’enfant, mais s’étend à la santé de la mère, du père ou du conjoint.

Par ailleurs, la cohorte vise à étudier le territoire national, en intégrant les départements et les régions d’outre-mer.

FILOMENE aura pour objectifs :

- Identifier les expositions précoces influençant le développement de maladies ou troubles tout au long de la vie ;

- Comprendre les mécanismes biologiques à l’œuvre dans les associations observées grâce à la constitution et l’exploitation d’une biothèque ;

- Étudier l’impact de ces expositions dans des populations vulnérables (socialement, médicalement ou géographiquement, y compris en outre-mer) ;

- Comprendre comment les inégalités de santé se construisent dès la naissance ;

- Renforcer la structuration des données de santé existantes en périnatalité et pédiatrie, notamment en améliorant leur interopérabilité (SNDS, registres de cancers, entrepôts hospitaliers...).

Le protocole prévoit un recrutement prénatal, permettant une observation dès les toutes premières étapes de la vie. La collecte de données portera sur des données cliniques, environnementales, psychosociales et comportementales, tout au long de la grossesse et durant les premières années de vie. Des échantillons biologiques variés (sang, placenta, urines, etc…) seront collectés pour évaluer l’exposome dit « interne » et permettre l’étude de mécanismes biologiques impliqués. Un suivi longitudinal sera organisé jusqu’à l’âge adulte, articulant phases de collecte actives et/ou passives, grâce à l’appariement avec des bases de données environnementales et médicales.

Ce projet constituera une plateforme de recherche ouverte, à disposition de la communauté scientifique française et internationale, conçue pour explorer de manière approfondie l’exposome au sens large, et ses liens avec le développement et la santé tout au long de la vie.

Calendrier de mise en œuvre

- 2027 : lancement d’une phase "pilote" pour tester les modalités de recrutement et de collecte.

- 2028 : phase de déploiement du recrutement au niveau national.

Créer une nouvelle cohorte d’enfants comme FILOMENE constitue une décision fortement engageante, car, couplée à la complexité que comporte toute cohorte et l'ampleur du recrutement visé, l’approche vie-entière allant de la vie intra-utérine à l’âge adulte représente un défi scientifique, technique et organisationnel considérable.

Les défis méthodologiques spécifiques aux cohortes couple-enfants

Sans entrer dans le protocole de la cohorte FILOMENE, nous souhaitons aborder ici les différentes spécificités méthodologiques auxquels toute cohorte de naissance se frotte.

L’inclusion : une étape clef complexe

L’inclusion des participants, souvent en période de grossesse ou de naissance, constitue une étape particulièrement délicate. Dans ces moments intenses, familles et soignants ont d’autres priorités que la participation à une étude.

Pour identifier les futurs participants, les cohortes s’appuient sur des enquêteurs, des hospitaliers (obstétriciens, sage-femmes, etc.) travaillant dans des maternités et/ou des services de néonatologie, et/ou des professionnels libéraux (radiologues, etc.), formés par des coordinateurs régionaux. Une équipe formée, organisée et motivée est indispensable pour garantir le succès de cette étape.

La constitution d’un bon échantillon est essentielle à la validité des résultats. Plusieurs stratégies existent :

- Un recrutement prénatal, comme dans EDEN : il a permis d’étudier les expositions in utero, mais la représentativité a pu être limitée, car toutes les grossesses n’ont pas abouties pas et le recrutement précoce fut complexe.

- Un recrutement à la naissance, comme dans ELFE ou EPIPAGE2 : il assure une meilleure représentativité de la population, permettent d’inclure des populations à risque (prématurés, …), mais empêche le recueil prospectif de facteurs d’exposition pendant la grossesse.

- Un recrutement mixte (prénatal et naissance) pourrait probablement être envisagé pour la cohorte FILOMENE pour maximiser les chances d’inclure une population aussi diversifiée que possible, en particulier sur le plan socio-économique.

Ainsi, dans EDEN, les femmes ont été recrutées en moyenne à 15 semaines d’aménorrhée dans deux maternités, avec un taux de participation de 53 % sur près de 3 700 femmes sollicitées.[16]

De son côté, ELFE a constitué un échantillon représentatif de 20 000 naissances permettant des analyses robustes à l’échelle nationale, tout en acceptant certaines limites sur les données collectées en amont de la naissance.[17]

Graphique 1 : Protocole et collecte de données pour EDEN jusqu’à l’âge de 8 ans

Les campagnes de suivi des participants à différents âges de la vie : un défi logistique et humain

Le suivi longitudinal s’appuie sur des temps de collecte définis selon les étapes-clés du développement.[18] Les enfants recrutés n’attendant pas pour grandir et passer ces étapes, les cohortes mettent en place. Cela nécessite une organisation rigoureuse et des campagnes coordonnées pour être au rendez-vous [19].

Fidélisation des familles : une mission stratégique

Maintenir l’engagement des familles est crucial pour limiter l’attrition, c’est à dire le départ de participants de l’étude. FILOMENE pourra s’inspirer de ELFE, qui a ainsi, a mis en place plusieurs leviers :

- Personnalisation des contacts avec un poste dédié à la fidélisation [20].

- Envoi de cartes de vœux, cadeaux d’anniversaire et newsletters.

- Communication auprès des parents comme relais auprès des enfants, puis relation distincte auprès des adolescents, tout en gardant les parents comme points de contact clé.

- Diversification des modes de collecte

Pour s’adapter au rythme des familles, FILOMENE devra avoir recours à une variété de dispositifs comme c’est le cas pour la cohorte ELFE : questionnaires en ligne, postaux, téléphoniques, visites à domicile, activités ludiques pour les plus jeunes (dessins, jeux-questionnaires), nouveaux outils numériques pour les adolescents : montres connectées, SMS avec lien vers des questionnaires courts, et à l’avenir, bracelets en silicone ou capteurs mobiles environnementaux.

En tous les cas, l’implication de « focus groups » de personnes représentatives chargées d’aider la cohorte dans sa politique relationnelle auprès des participants sera indispensable[21].

Correction des biais : la pondération statistique

Malgré ces efforts, il est fort probable que FILOMENE soit confronté à un phénomène d’attrition, notamment dû à l’absence d’intérêt de la part des familles les plus vulnérables sur le plan social. C’est pourquoi il sera nécessaire de sur-représenter ces populations lors des recrutements, et d’adapter la politique relationnelle à leur égard au moyen d’actions spécifiques et personnalisées (soutien social, gratifications, etc.).

Pour atténuer les effets de l’attrition, FILOMENE appliquera, à l’instar d’ELFE, des techniques de pondération statistique afin de corriger les déséquilibres éventuels dans l'échantillon et de préserver la représentativité des résultats [22].

Collection des échantillons biologiques

FILOMENE accordera une attention particulière à la collecte d’échantillons biologiques, notamment avant la naissance.

Ces prélèvements (sang, urine, placenta...) permettent en effet d’identifier des biomarqueurs d’exposition et de santé, produits par une incorporation biologique de stress précoce de nature environnementale ou psychosociale[23].

EDEN ainsi relevé une association entre la pression artérielle maternelle et des modifications épigénétiques spécifiques dans le placenta, ayant un impact sur la santé respiratoire de l’enfant à naître, renforçant ainsi la théorie sur l’origine développementale des maladies [24].

L’ensemble de ces enjeux méthodologiques font ainsi des cohortes des dispositifs scientifiques complexes à concevoir et à pérenniser. C’est pourquoi FILOMENE s’appuie sur de nombreuses compétences issues d’horizons scientifiques et techniques multi-disciplinaires.

FILOMENE se coconstruit grâce à un écosystème dynamique de recherche

L’équipe de FILOMENE peut compter sur un écosystème français dynamique, structuré au sein d’un « Club Cohortes », un réseau de cohortes liées à l’Inserm, et sur France Cohortes[25], une infrastructure de recherche proposant des outils et des services informatiques autour de la gestion des données.

La recherche autour du rôle de l’exposome sur la santé s’organise avec France Exposome[26], une infrastructure dédiée quant à elle à l’évaluation de l’exposome chimique dans la recherche médicale.

Enfin la constitution d’une biobanque adossée à une telle cohorte peut se reposer sur le projet France BioBank Network[27].

Forte de cette expertise partagée, de ce réseau collaboratif, et des infrastructures existantes, la France est donc prête à se lancer dans la constitution d’une nouvelle cohorte de naissance, avec l’ambition d’inclure au moins 100 000 enfants, dès la phase de la grossesse, d’évaluer leur exposome en période prénatale et postnatale précoce, et de les suivre dans leur trajectoire de santé et de développement jusqu’à l’âge adulte.

Aujourd’hui une équipe projet et des groupes de travail sont à l’œuvre pour une première phase "pilote", qui sera lancée en 2027. Elle permettra de consolider les modalités de recrutement et de recueil d’information. La deuxième phase, à partir de 2028, sera consacrée au déploiement national du recrutement.

Afin de contribuer à ces priorisations et à la construction de l’identité médicale et scientifique de la cohorte, un appel à manifestation d’intérêt est lancé à l’automne 2025 auprès de l’ensemble de la communauté scientifique et médicale[28].

Nous l’avons vu, FILOMENE s’inscrit dans la continuité d’une communauté de recherche déjà très investie depuis de nombreuses années dans les domaines de la pédiatrie, des relations entre santé et environnement au sens large, des sciences sociales et de l’étude des inégalités de santé. Sa force ne tient pas seulement à son ampleur, qui lui permettra d’explorer des perspectives inédites, mais aussi à l’élan collectif porté par ces chercheurs dynamiques et enthousiastes.

FILOMENE incarne ainsi un projet ambitieux et porteur d’espoir : il vise à éclairer les enjeux de santé propres à notre époque, en étudiant comment l’environnement et les conditions de vie influencent le développement et les comportements des enfants. Mieux comprendre ces mécanismes permettra d’identifier les leviers de prévention, de mieux protéger les enfants, et de contribuer le plus précocement possible à réduire les inégalités sociales de santé.

Rédaction : Guillemette Pardoux

Remerciements : Barbara Heude, Valérie benhammou, Marie-Aline Charles, Pierre-Yves Ancel, Grégoire Rey

-----

Notes :

[1] Henri Leridon, 2023, Petite histoire d’une grande cohorte : le lancement du projet Elfe, 2002-2011. Documents de travail, n°272, Aubervilliers : Ined. https://doi.org/10.48756/ined-dt-272.0823

[2] Marie-Aline Charles, Claudine Junien, 2012, « Les origines développementales de la santé (DOHAD) et l’épigénétique. Une révolution pour la prévention des maladies chroniques de l’adulte. » in Questions de santé publique n°18 - septembre 2012, IReSP. https://hal.science/hal-01004446v1

[3] Une définition de l’exposome ici : https://www.inserm.fr/c-est-quoi/ambiance-ta-life-cest-quoi-lexposome/

[4] L’approche « vie entière » implique d’identifier les périodes critiques du développement, de comprendre l’effet des expositions précoces, et de décrypter les mécanismes biologiques sous-jacents à cette « programmation » du vivant.

[5] La société internationale de la DOHAD a son site web https://dohadsoc.org/fr/, et se déploie au niveau national au travers de la société française https://www.sf-dohad.fr

[6] Une cohorte généraliste est un type d'étude de cohorte dont les objectifs de recherche couvrent un large éventail de thématiques, sans se limiter à une seule pathologie, un seul domaine ou une population spécifique.

[7] https://eden.vjf.inserm.fr/

[8] https://www.elfe-france.fr/

[9] https://epipage2.inserm.fr/index.php/fr/l-etude/199-qu-est-ce-qu-epipag…

[10] https://cohorte-marianne.org/

[11] https://www.1000-premiers-jours.fr/fr

[12] Henri Leridon, 2023, Petite histoire d’une grande cohorte : le lancement du projet Elfe, 2002-2011. Documents de travail, n°272, Aubervilliers : Ined. https://doi.org/10.48756/ined-dt-272.0823

[13] Objectif 16 des assises de pédiatrie (p.28) : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-assises-de-la-pediatrie-et-de-la-sante-de-lenfant.pdf

[14] Voir lien ci-dessus.

[15] Page FILOMENE : https://francecohortes.org/cohortes/annuaire-des-cohortes/FILOMENE

[16] Cohort profile de EDEN : https://academic.oup.com/ije/article/45/2/353/2572495

[17]Voir lien ci-dessus.

[18] Santé Publique France. Les 1000 premiers jours de l’enfant : là où tout commence. https://www.santepubliquefrance.fr ; Inserm. Développement cognitif, affectif et social de l’enfant – Expertise collective. https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/le-developpem…

[19] https://elfe.site.ined.fr/fr/l-etude/le-suivi-en-pratique/grandes-etape…

[20] https://www.gynger.fr/cohorte-elfe-les-enfants-testes-au-sein-de-leur-c…

[21] Pour favoriser l’acceptation par les jeunes participants, des collégiens participent à la construction de l’enquête d'ELFE dans le cadre d’un partenariat d’immersion dans la recherche scientifique intitulé « apprentis chercheurs ». La campagne d’enquête des enfants sera d’ailleurs distincte de celle des parents.

[22] https://books.openedition.org/pur/145492

[23] Voir l’article de Cyrille Delpierre : Early psychosocial environment, allostatic load and health during adulthood: A brief state of the art in https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2016/16-17/2016_16-17_1.html

[24] https://www.inserm.fr/actualite/sante-respiratoire-de-lenfant-la-piste-…

[25] https://francecohortes.org/

[26] https://www.france-exposome.org/

[28] Pour consulter l’appel à manifestation d’intérêt : cliquer ici